首页 > 新闻动态 > 科技动态

科技动态

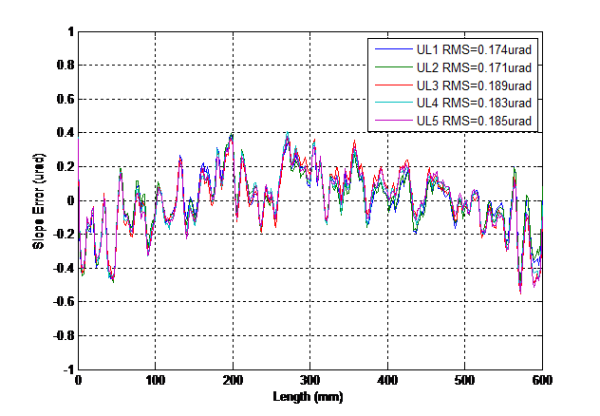

上海光源800毫米大尺寸高精度X射线平面反射镜自主研制取得重大突破

作为同步辐射光束线核心部件之一,反射镜担负着对X射线进行准直、聚焦、偏转的重要作用,是影响光束线光斑尺寸、通量、分辨率等品质的关键因素。当前国内外同步辐射光源所用的同类反射镜,只有欧美日少数几个公司具有商业化生产能力,国内全部依赖进口。近期,上海光源关键技术的研制再传捷报,同步辐射光束线大尺寸高精度X射线平面反射镜自主研制取得突破性进展。

2022-11-01

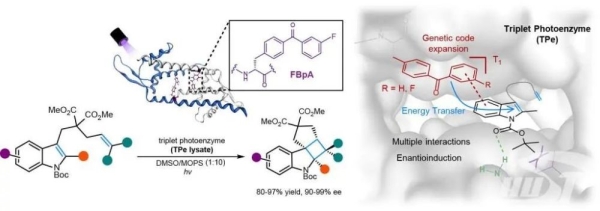

蛋白质设施用户西北大学陈希与其合作团队在人工光酶研究领域取得新突破

2022年9月21日,国家蛋白质科学研究(上海)设施用户西北大学陈希教授与华中科技大学吴钰周、钟芳锐教授合作,在酶催化光化学领域取得了关键性突破。联合团队将三线态能量转移这一典型的光催化模式整合到蛋白质中,通过基因重新编程,将功能改性的非天然氨基酸插入蛋白质,创造出含有三线态光敏剂的人工光酶,成功催化吲哚衍生物的分子内[2+2]光激发环加成反应,并且可以实现利用人工光酶与底物分子立体化学的非共价键相互作用控制[2+2]光激发环加成反应过程中的对映体选择性,实现高达99%e.e对映体选择性。该工作以题为“Enantioselective [2+2]-cycloadditions with triplet photoenzymes”的研究论文发表在Nature杂志上。

2022-10-24

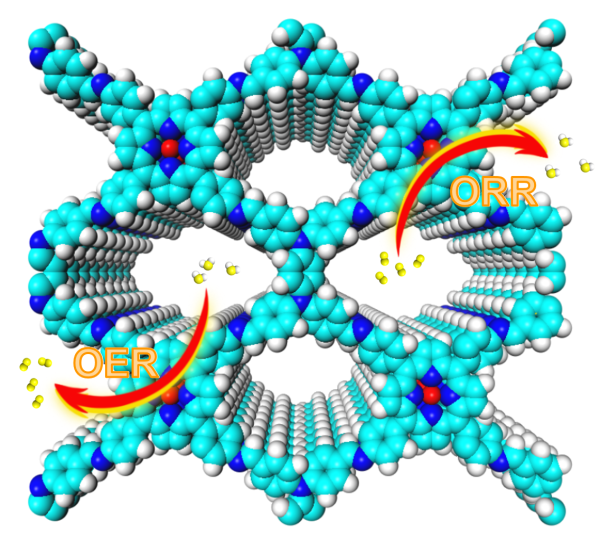

上海高等研究院曾高峰/徐庆研究团队共价有机框架催化材料取得进展

近日,中国科学院上海高等研究院曾高峰研究员和徐庆副研究员团队在共价有机框架(COFs)电催化氧化反应和氧还原反应取得重要进展,研究成果以“Construction of Catalytic Covalent Organic Frameworks with Redox-Active Sites for the Oxygen Reduction and the Oxygen Evolution Reaction”为题发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。

2022-10-18

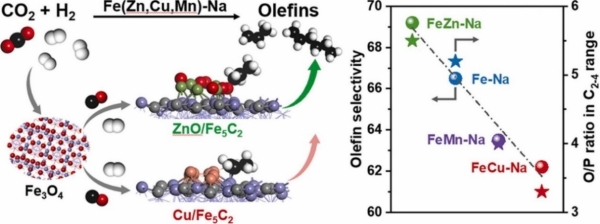

上海高研院在二氧化碳加氢制烯烃研究方面取得重要进展

近日,中国科学院上海高等研究院高鹏研究员和李圣刚研究员团队在CO2加氢制烯烃研究中取得重要进展,研究成果以“Selective synthesis of olefins via CO2 hydrogenation over transition-metal-doped iron-based catalysts”为题于近期发表在Applied Catalysis B: Environmental期刊上(Appl. Catal. B-Environ, 2023, 321, 122050, DOI: 10.1016/j.apcatb.2022.122050)。

2022-10-18

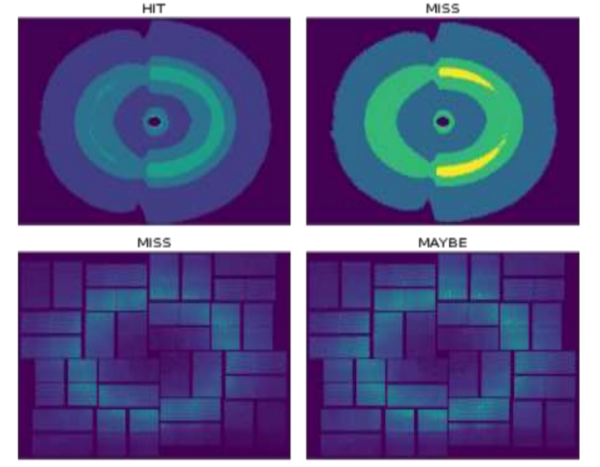

上海高研院在同步辐射光源μXRD图像联邦学习AI筛选领域取得重要进展

近日,中国科学院上海高等研究院智能信息中心祝永新/田犁研究团队在同步辐射光源μXRD(微区X射线衍射)图像联邦学习AI筛选领域取得重要进展。该研究面向同步辐射光源大科学装置快速增长的海量用户图像数据处理应用需求,聚焦光源大科学装置μXRD服务所需的图像筛选领域,面对用户因数据隐私不愿意分享与筛选深度学习技术对数据共享的高需求之间的矛盾,提出了基于包含物理定律信息的联邦学习(Federated Learning)的μXRD图像AI筛选新技术。

2022-10-03

Copyright 2010 中国科学院上海高等研究院 版权所有 沪ICP备14026862号-1