原位生成尖晶石结构FeCr₂O₄催化剂用于CO₂辅助乙烷氧化脱氢

乙烯(C2H4)是石化工业的基石,但其传统生产方式面临高能耗与积碳严重等挑战。随着页岩气储量的持续增长,利用其中富含的乙烷(C2H6)进行脱氢制乙烯已成为一条经济高效的路径。近年来,以CO2作为温和氧化剂的乙烷氧化脱氢(CO2-ODHE)技术备受关注,该过程不仅能够以更低的能耗生产乙烯,还能通过消耗温室气体CO2实现减排,并利用其消除催化剂表面积碳,从而提升反应效率。然而,该反应所需的高温易导致催化剂烧结失活与积碳,制约其工业应用。因此,开发兼具高活性、优异稳定性和抗积碳能力的CO2-ODHE催化剂,具有重要的科学与实践意义。

近日,中国科学院上海高等研究院上海光源科学中心研究人员成功设计制备了一种铬铁(Cr-Fe)双金属催化剂,其在高温下展现出35%的乙烷转化率与18%的稳定乙烯产率,并且明确了活性物种在反应过程中的原位生成。相关研究成果以 “In situ generation of the spinel structured FeCr2O4 catalyst for CO2-assisted ethane oxidative dehydrogenation” 为题,发表在期刊 Journal of Materials Chemistry A (2025, 13 (42), 36151-36165.)上。

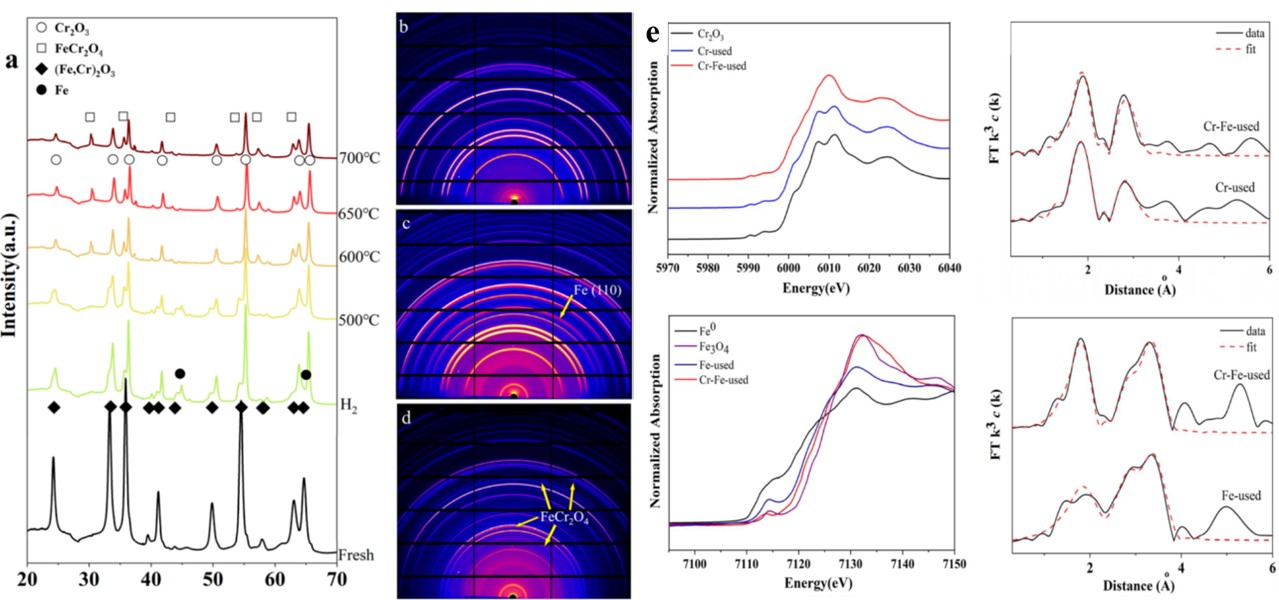

图1.(a-d)Cr-Fe样品的同步辐射原位XRD与(e)反应后不同样品的X射线吸收谱.

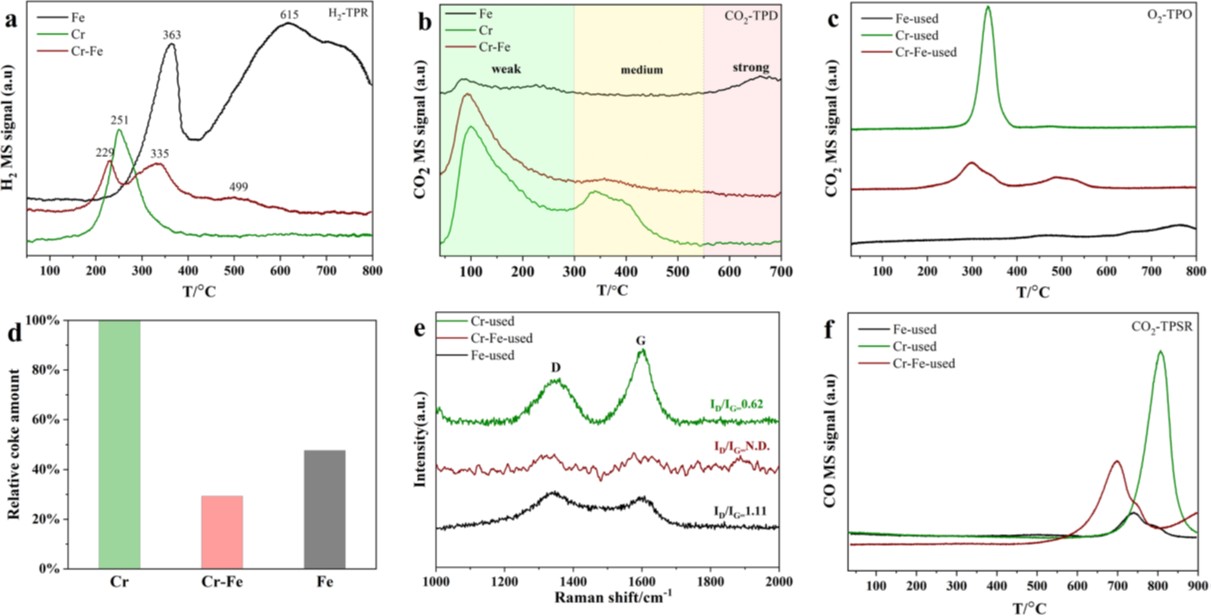

为了探究催化剂高性能的本质,研究团队在上海同步辐射光源(SSRF)开展了原位X射线衍射(XRD)实验,直观地观察到催化剂从反应前的(Fe,Cr)2O3固溶体,在反应气氛下,原位转变为稳定的FeCr2O4尖晶石结构,该结构能有效阻止高温下的催化剂烧结。通过X射线吸收精细结构(XAFS)、TEM、Raman等结构表征分析,团队从原子尺度验证了反应活性物相FeCr₂O₄中独特的Fe-O-Cr配位环境。通过CO2-TPD、O2-TPO、CO2-TPSR等机理研究实验,团队发现双金属样品具有独特的弱碱性位点。这些位点能够恰到好处地吸附和活化CO2分子,使其在550°C的相对低温下就能与表面沉积的碳发生反应(逆Boudouard反应),及时清除积碳,保持催化剂表面“清洁”,从而提升反应活性。

图2.FeCrOx催化剂样品的(a)H₂-TPR和(b)CO₂-TPD图谱,反应后样品的(c) O2-TPO ,(e)Raman,和(f) CO2-TPSR, 以及(d)根据(c)图估算的催化剂相对积碳量.

本研究深入阐明了催化剂的“构-效”关系与动态演化机制,为设计开发用于低碳烷烃转化与CO2利用的高性能催化剂提供了新思路。本研究的第一作者是上海光源科学中心杜萌工程师,通讯作者为南兵高级工程师、孙楠楠研究员与李丽娜研究员。同步辐射XAFS和同步辐射原位XRD实验分别是上海光源BL14W和BL16U1以及BL02U2线站完成,CO2-TPD等催化机理研究实验是在上海光源化学与环境用户辅助实验室完成。该工作还得到了“二氧化碳光子科学研究中心”、国家自然科学基金、上海市科技创新行动计划、上海市自然科学基金、中国科学院中央级科研事业单位改善科研条件专项-科研装备项目以及上海市市级科技重大专项的资助。

DOI: 10.1039/d5ta05111h

附件下载: