上海光源科学中心在时间分辨电化学QXAFS研究方面取得新进展

析氧反应(OER)是电解水制氢的限速步骤,其缓慢的动力学限制了电解水制氢技术的大规模应用。开发高效非贵金属催化剂(如钴基氧化物)是解决这一问题的关键。钴基氧化物在碱性条件下易发生表面重构,形成活性物种CoOOH,但其重构机制(如LOM机制)的动力学调控及活性位点生成规律尚不明确。目前常规的电化学原位XAFS实验技术(测量时间~10分钟)广泛应用于电压依赖的催化剂活性物种的精确识别上,但是对于预催化剂的快速结构重构过程,研究能力明显不足。

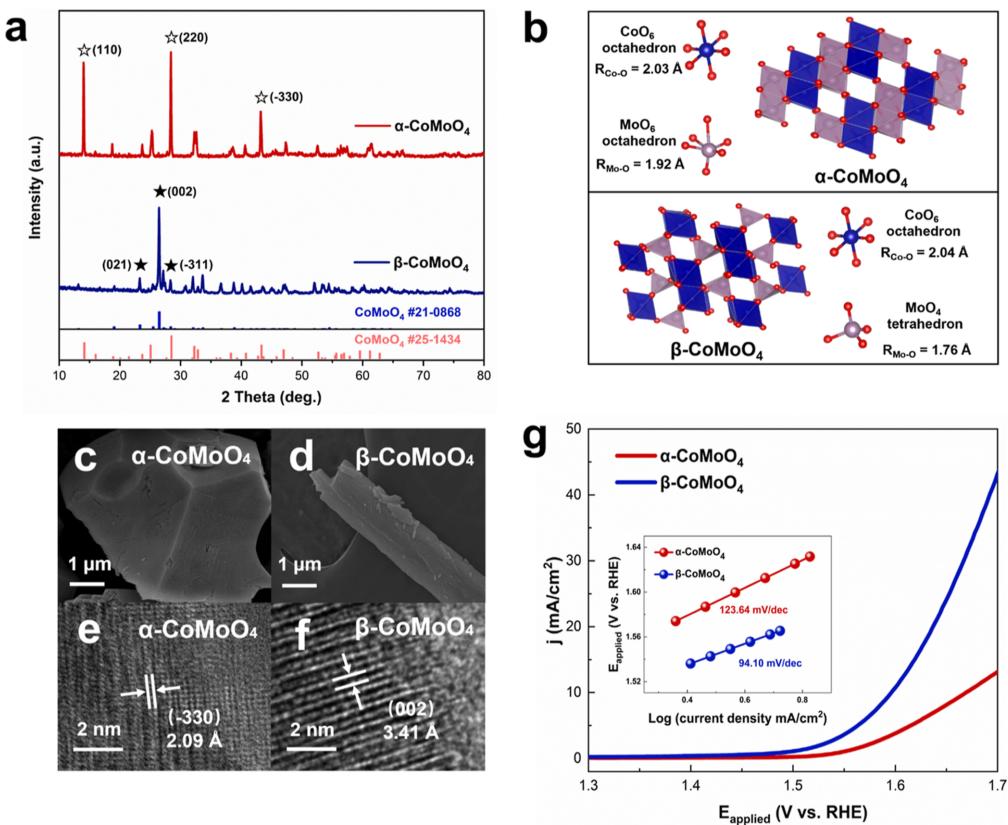

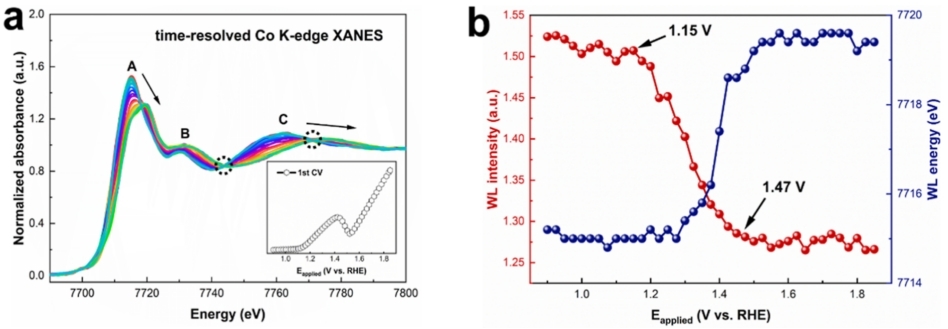

针对以上问题,上海光源科学中心研究人员基于BL11B线站发展了毫秒~秒级时间分辨的快速扫描XAFS(QXAFS)实验技术。利用该技术,系统比较了钨锰铁矿结构的α-CoMoO4和β-CoMoO4同分异构体在碱性OER条件下的重构过程。研究人员利用QXAFS技术并结合循环伏安法(CV),实时追踪了两种催化剂在OER反应中的重构动力学过程。结果表明,两种催化剂的重构路径存在显著差异。α-CoMoO4遵循传统的晶格氧氧化机制(LOM),通过钼离子溶出实现渐进式的表面重构;而β-CoMoO4则通过酸基团解离机制(AGD),在单个CV循环(~6分钟)内快速整体重构为CoOOH相,且重构过程对pH依赖性较低。进一步的研究表明,β-CoMoO4在重构中形成的大量μ2-OH-Co2⁺/3⁺活性位点,对催化剂性能的提高起到了关键作用。

该研究通过“实时-动态-原位”的表征手段,揭示了两种同分异构体的催化剂结构重构之间的差异,建立了催化剂结构演变与电催化性能之间的关联,并首次明确了AGD机制在重构中的优势,如快速动力学、整体相变和活性位点高效生成。这不仅深化了对电催化剂动态演化的理解,也为通过调控晶体结构设计高性能OER催化剂提供了新思路。

研究成果以“Unraveling the Contrasting Dynamics of Reconstruction in Wolframite Cobalt Molybdate Polymorphs for Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysis”为题,发表于ACS Catalysis。上海应物所/中国科学院大学博士毕业生钟信宇、光源中心侯晨工程师和陈雨工程师为论文第一作者,光源中心张硕研究员、李炯研究员和黄宇营研究员为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、中国科学院青年交叉团队等项目的支持。

图1. 同分异构体α-CoMoO4和β-CoMoO4的结构和性能比较

图2. QXAFS研究催化剂在CV循环中的结构重构过程

文章链接:https://doi.org/10.1021/acscatal.5c00707

附件下载: