上海高研院在多轨道非正交多址融合频谱感知领域取得重要进展

第六代移动通信技术(6G)作为全球前沿科技竞争的重要战略高地,正加速迈向现实应用落地,面向未来万物互联的下一代物联网(Next-Generation IoT)将成为其核心应用场景之一。在此趋势下,如何在有限频谱资源条件下支撑海量异构终端的接入,成为亟待破解的关键问题。非正交多址(NOMA)因其高效的用户复用能力被广泛应用于物联网场景,而频谱感知技术则可实现动态频谱重用,是实现频谱资源利用率有效提升的关键手段。然而,当前频谱感知方法多数面向正交接入场景,对于多用户非正交系统中的频谱利用存在明显局限,尤其在功率叠加、多用户干扰、误警波动等方面难以满足6G物联网的精细化频谱管理需求。因此,构建适配多用户NOMA系统的高精度频谱感知机制,对于提升网络总体吞吐量与通信鲁棒性具有重要意义。

针对上述挑战,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”) 智能信息中心下一代移动通信网络团队提出了一种适用于非正交多址上行通信系统的多轨道频谱感知方法,实现了在多用户干扰及不确定发射环境下的频谱空穴高效识别与利用。相关成果Multi-Orbit Spectrum Sensing for Uplink NOMA System Towards Next-Generation IoT Networks为题,发表于无线通信领域期刊IEEE Transactions on Wireless Communications。

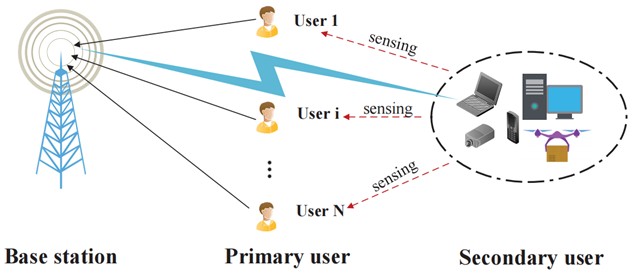

图1.物联网场景下多用户上行传输的频谱感知模型

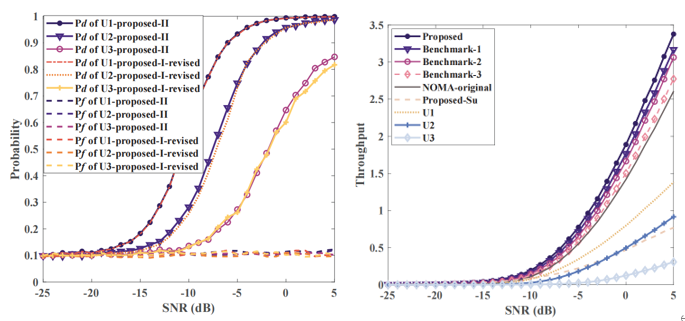

研究团队围绕多用户非正交干扰下频谱空穴的高精度识别问题展开系统研究,针对现有频谱感知技术在NOMA系统中面临的多用户干扰放大、检测边界模糊和阈值稳定性差等关键挑战,首次引入轨道建模思想,将每个非正交用户在功率-频域中的传输情况抽象为轨道特征轨迹,从而实现对非完全占用频谱的结构性重构。基于此提出一种两阶段频谱感知框架:在第一阶段,通过循环延迟分集(CDD)处理结构增强用户特征的可分辨性,对不同用户进行初步轨道估计;在第二阶段,结合轨道覆盖特征与信道状态,对用户轨道进行精准检测,并自适应调整感知阈值,使得算法在不同用户密度、信道质量和干扰环境下都能维持稳定性能。研究团队推导了3用户下封闭形式的最优感知阈值表达式,并证明其对任意用户数均具有可扩展性与稳定性,为后续NOMA用户的大规模部署提供了可计算的设计准则。所提算法显著提升了对主用户状态的判别精度。仿真结果表明,在5 dB信噪比情况下,所提出的多轨道频谱感知方法相比传统NOMA方法在系统平均吞吐量方面提升了30%,并将虚警概率稳定控制在10%以内,同时在用户密集度提升的场景下仍具备良好的可迁移性与鲁棒性。

该成果不仅在理论模型上实现了频谱感知与非正交接入机制的深度融合,也在工程实现上具备低复杂度、高适应性和强鲁棒性的优势,为面向6G的弹性频谱管理与动态资源调度提供了切实可行的技术方案,对于构建大规模物联接入的新一代通信系统具有重要推动作用。

图2.不同信噪比时所提技术与传统NOMA技术在3用户情况下的检测概率、虚警概率(左图)和吞吐量性能曲线(右图)

研究工作由上海高研院牵头,联合上海大学微电子学院副院长周婷教授团队、北京科技大学智能科学与技术学院院长张海君教授团队、加拿大不列颠哥伦比亚大学Victor C.M. Leung院士团队等高水平科研队伍协作完成。论文第一作者为智能信息中心徐天衡研究员,通讯作者为高研院兼职研究员周婷教授。本工作得到了国家重点研发计划、上海市科委基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中央高校基础研究基金以及小米青年学者基金的资助支持。(徐天衡、徐银骏、吴静怡、张海君、周婷、胡宏林、Victor C.M. Leung)

文章链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11026813

附件下载: